【PR】本記事にはプロモーションが含まれています。

子どもの預け先が固定しづらい日でも、短時間の見守りを受けられる仕組みとして注目されているのが「こども誰でも通園制度」です。

最新の公式資料を踏まえ、利用時のポイントを丁寧に解説します。

- 対象年齢・月上限・料金の基本

- 申請→面談→予約→利用までの手順

- シフト制看護師が余白を作る使い方

- 一時預かりとの違い/自治体ごとの注意点

- 申し込み前のチェックリストとFAQ

こども誰でも通園制度とは(2025年の概要)

就労の有無にかかわらず、未就園の乳幼児が月上限の短時間だけ保育所・認定こども園等で見守りや関わりを受けられる新しい仕組みです。

- 制度の目的/全国実施の予定(2026年度):育児負担の平準化と入園前の「通園体験」を支え、2026年度から全国で本格実施予定。2025年度は各自治体の裁量で先行実施が拡大中。

- 利用できる施設:保育所/認定こども園/小規模保育など(自治体指定の実施施設)。

※受付条件・料金・予約方法は自治体ごとに異なります。

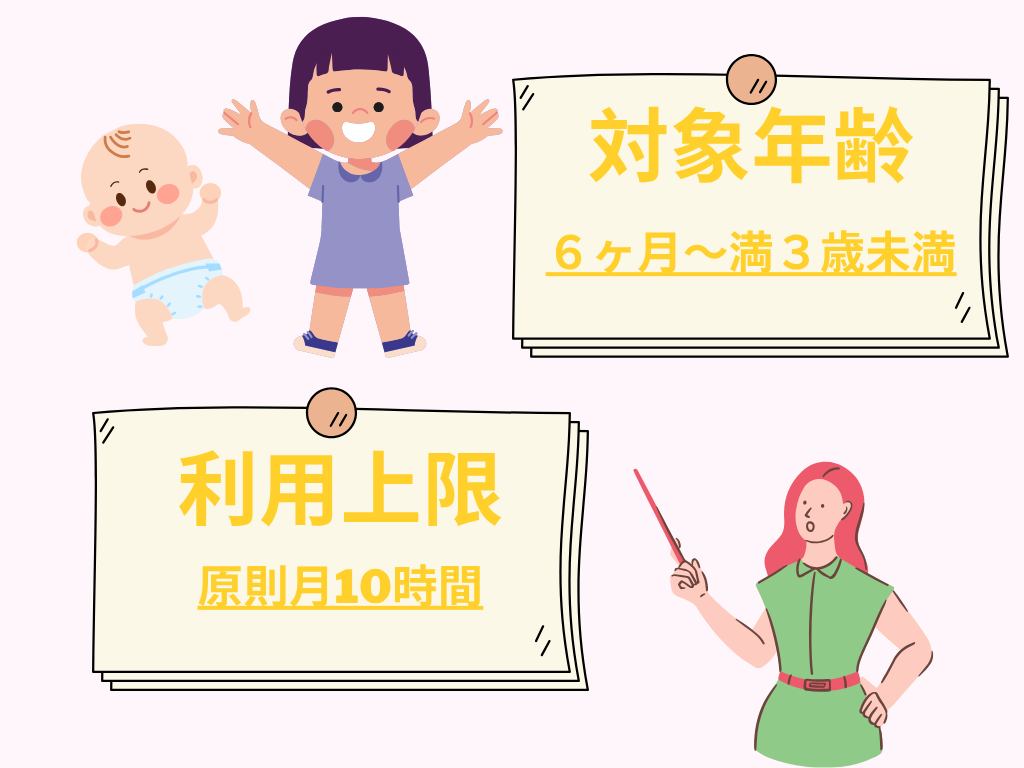

対象年齢と利用上限

対象児

0歳6か月~満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)

利用上限原則月10時間(自治体によって独自上乗せの例あり)

判定の考え方

月末生まれは誕生日月の扱いに注意。多胎児はお子さまごとに判定

上限超の扱いと例外

未消化分の繰り越しは不可が原則。上限超のニーズは一時預かり併用で対応するのが現実的

ゆいなん

ゆいなんまずは“今日を楽にする”目的からお考えください。

仮眠や家事、上のお子さまの時間など、優先したいことに合わせて無理なく選べば大丈夫です。

最初は短い利用から、少しずつご家庭のペースで慣れていきましょう。

不安や配慮してほしい点は、面談で遠慮なく伝えてくださいね。

料金と減免:相場の目安・実費・注意点

料金相場

1時間あたり数百円のレンジが多い(自治体設定)

実費項目

給食・おやつ代、衛生用品などが別途かかる場合あり

減免の有無

自治体裁量。住民税非課税世帯/ひとり親世帯などを対象にする例(申請・証明書が必要なことが一般的)

施設運用差

兄弟同時利用の可否、連絡帳の取り扱い、支払い方法(現金/キャッシュレス/口座振替)などは園ごとに異なるため初回面談で確認

初回面談では、“1回○時間使った場合の総額見積もり”を出してもらえるか確認してみてください。

減免の可能性は、対象条件・必要書類・適用開始日をセットで聞くと漏れが少ないです。

きょうだい利用は、同時枠の確保方法や別時間帯の提案まで相談しておくとスムーズです。

アレルギーや衛生用品は、持参の可否と実費の範囲を具体的に確認しておきましょう。

申請方法と予約の流れ

自治体サイトや窓口の案内に従って申請。認定後、予約システムのID発行・初期設定を行います。

地図・条件検索で候補をピックアップ。開所曜日、1回の利用時間、持ち物、給食の有無、送迎動線をチェック。

生活リズム・アレルギー・好きな遊び等を共有。親子通園→短時間分離の計画を園とすり合わせます。

希望枠をスマホで予約。前日・当日キャンセルの扱いやペナルティ、無断キャンセル時の制限は自治体・園で異なるため必ず確認。

必要物品を持参し、終了後は保育者からフィードバック。家庭の関わりに活かします。

コツ:夜勤明け午前枠は取りやすい園も。前夜~当朝にキャンセル開放が出る園はこまめなチェックが有効。

迷ったら“申請・登録→面談→予約→利用”の順で大丈夫です。

必要書類とキャンセル規定だけ先にメモしておくと、当日がぐっとスムーズになります。

シフト制看護師の使い方:短時間で余白を作るコツ

| 夜勤前日 | 親子通園で場慣れ+当日の準備時間を確保 |

|---|---|

| 夜勤明け午前 | 1.5~3時間の分離利用で仮眠→家事前倒し |

| 休日前 | 短時間の通園体験を積み、入園前の不安軽減にもつなげる |

この制度は短時間×予約制なので、いちばん疲れている日にだけ無理なく使えます。

ご自身の体調や予定に合わせて、“必要な分だけ”取り入れていきましょう。

一時預かりとの違いと使い分け

- 短時間の通園経験を継続的に積み、保育者の助言を得やすい

- 突発・長時間ニーズ向き(枠次第)

入園準備や毎日の小さな“余白づくり”には通園制度が向いています。短時間の通園体験で園の雰囲気に無理なく慣れられます。

一方、勤務延長や通院など長時間・急な予定には一時預かりが安心です。

状況に応じて通園制度+一時預かりを使い分け、まずは短い枠から始めて必要な日は併用を。来月の予定表を色分けすると計画が立てやすいですよ。

実施自治体の確認方法(2025年の見つけ方)

- 自治体サイトで最新の開始時期・対象・予約方法・料金・減免を確認

- 検索キーワード例:「(自治体名) こども誰でも通園」「(自治体名) 通園給付」「(自治体名) 一時預かり」

- 広域利用や優先枠、キャンセルポリシーは自治体・園ごとに異なるため個別確認が安心

まずはお住まいの自治体サイトで、開始時期・対象・予約方法・料金・減免の最新情報をご確認ください。

見つかりにくい場合は『(自治体名) こども誰でも通園/通園給付/一時預かり』で検索すると早いです。

広域利用や優先枠、キャンセルの取扱いは自治体・園で異なりますので、不明点は問い合わせフォームやお電話で個別に確かめておくと安心ですよ。

申し込み前チェックリスト

- 子の生年月日が 0歳6か月~満3歳未満 に該当

- 利用目的:夜勤明けの休息/入園準備/家事の前倒し など

- 使いたい曜日・時間帯を家族カレンダーに仮置き

- 自治体ページで 料金・減免・キャンセル規定 を確認

- 初回面談の空き・必要書類(母子健康手帳、アレルギー情報等)を確認

- 予約システムのアカウント登録(ID・PW)を完了

- 送迎の動線・駐車場を地図でチェック

対象年齢かを確認し、目的(仮眠・入園準備など)を一つ決めて、使う曜日・時間をカレンダーに仮置きしましょう。

自治体ページで料金・減免・キャンセルを確認し、初回面談の予約と必要書類、予約システム登録まで先に済ませると安心です。

最後に送迎ルートと駐車場を地図でチェックし、当日の所要時間を見積もっておきましょう。

よくある質問

まとめ:まずは自治体ページで開始時期と予約方法を確認

- 短時間×予約制で、シフトが読みにくい週に使いやすい

- 対象:0歳6か月~満3歳未満、上限:月10時間(自治体差あり)

- 2025年度は自治体ごとに拡大中、2026年度から本格実施予定

- 料金・減免・キャンセルは必ず自治体ページで最終確認

迷ったときは、まずお住まいの自治体ページで開始時期と予約方法だけでもチェックしてみてください。

初回面談の空きが見つかれば、「必要な日に、必要なだけ」の使い方を具体的に想像しやすくなります。

無理のない範囲で、あなたの一日から1~2時間の余白を取り戻す一歩を一緒に整えていきましょう。

- 出典:こども家庭庁「令和7年度 こども誰でも通園制度に関するQ&A(第4版)」/制度紹介ページ(最終確認日:2025/10/11)CFA Japan+1

- 参考例:さいたま市制度ページ、むつ市制度ページ(利用上限や繰越可否・料金例)さいたま市公

コメント